Appunti sul design automobilistico

«Il desiderio di produrre una forma tipica soddisfacente

sembra essere una funzione della società,

e ciò è stato vero assai prima

dell’impulso dato dall’industrializzazione»,

W. Gropius, 1952,

in Architettura integrata, Milano 1978, p. 96.

Il mito della macchina ‒ ed in particolare dell’automobile ‒ è una invenzione del Futurismo italiano. Intanto, l’avvento dell’automobile è destinato a cambiare per sempre la storia, perché comporta la fine di un legame profondo ed ancestrale, senza di cui la storia stessa sarebbe stata impossibile, cioè il legame tra l’uomo ed il cavallo. Però, mentre la macchina trasforma in movimento il proprio stesso lavoro, la bicicletta ‒ anch’essa molto cara ai futuristi (ma anche a un metafisico come Annigoni) ‒ trasforma in movimento il lavoro dell’uomo: sicché si può tranquillamente dedurre che l’automobile, autentica evoluzione della carrozza, è nata per garantire la mobilità, l’indipendenza, persino il divertimento ai ceti abbienti, mentre la bicicletta è destinata al proletariato.

La civiltà di massa venuta fuori dalla seconda guerra mondiale ha cambiato profondamente il mondo, la vita, le nostre azioni, la nostra percezione delle cose.

Anche la macchina, pertanto, ha perso l’aura che aveva un tempo e che magari permetteva a un anziano Italo Svevo di ammirare dal finestrino una bella ragazza, convinto che fosse proprio l’amata dei suoi giovani anni. E allora: che cosa diventata, per noi, un’automobile?

Ebbi il mio primo incontro con Sironi a scuola, nei primi anni sessanta: frequentavo le medie, e il libro di letture antologiche, in tre grossi volumi, era farcito di belle riproduzioni di quadri celebri. Uno di questi era un Sironi, il Camion, del ’14-’15, ma c’era anche, mi pare, qualche veduta urbana degli anni ’20. Sironi mi piacque subito, però, dovendo copiare, nell’ora di Disegno, un dipinto famoso, scelsi Morandi, un quadro di bottiglie, il cui rifacimento mi sembrava più facile e redditizio; col risultato, comunque, che le bottiglie ricevettero spesse strisce nere al posto degli esili contorni originali e il tono dell’immagine divenne cupo e pesante, assai lontano dall’aerea levità del maestro che stavo ‘ricopiando’.

Cfr. Mario Sironi 1885-1961, Electa, Milano 1993

(catalogo della mostra di Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 9 dicembre – 27 febbraio 1994),

p. 113.

Il professore, severo ed anticonformista, passeggiava tra i banchi, e quando mi giunse accanto notò il mio foglio e, sollevatolo un po’, mormorò sorridendo: Sironi, visibilmente lieto o almeno divertito. Mario Sironi (ma allora non lo sapevo) era morto da poco: se ben ricordo ero in terza, per cui non erano passati più di quattro anni dal 1961. Eppure, Sironi era già un classico, sebbene non sfuggisse alla norma, tanto più ferrea quanto più taciuta, secondo cui la ‘vera’ classicità è in proporzione diretta con la lunghezza del tempo che ci separa da qualcuno di quegli oggetti che stanno già suscitando il nostro interessamento: sicché il Sironi ‘classico’ poteva essere solo il primo, degli anni ’10-’20, comunque non quello del secondo dopoguerra e degli anni cinquanta.

Ma che cosa poteva suggerire a me ragazzo, figlio di un impiegato della Manifattura dei Tabacchi e di una casalinga di origini contadine (ma fortemente incline alla pittura), l’algido e malinconico pittore delle virtù italiche e della dedizione al lavoro totalizzante fino al parossismo? Andando a scuola al mattino, specie d’inverno, attraversavo una città deserta e ancora sonnolenta, con i lampioni accesi nella caligine e i fari delle rare automobili che sciabolavano il buio: ricordo le filovie grigie e verdi, le loro aste appese ai fili elettrici sopraelevati che correvano lungo la città e si stagliavano contro l’albore; ricordo anche i motocarri degli erbivendoli che scaricavano la verdura ancora rorida e gelata, e per contrasto l’interno di botteghe del pane che intravedevo frettolosamente, illuminate dalla luce elettrica, ma calde ed accoglienti e profumate di cose appena sfornate; e a scuola m’aspettava il grigiore del dovere da compiere e/o l’angoscia di quello compiuto male. Ecco che cosa mi attraeva in Sironi, il mondo stralunato di uomini incatenati ai loro compiti, che avvertono il peso della fatica, ma non hanno la forza di liberarsi o almeno contrastare la loro condizione, e quindi la sublimano in un sistema di valori astratti, ancora più cogente e doloroso: allora non sapevo che il «mio» Sironi era stato un fascista, e per giunta di primo piano, coerente come pochi o addirittura come nessuno; e ora che lo so non me ne importa, se non quel tanto che mi consente di percepire le sue contraddizioni, e la sua sofferenza.

Tra le altre, esiste anche una leggenda di un primo Sironi ‘futurista’: il Camion è strutturato per assi orizzontali e verticali, non mancano le curve, relegate però ai margini del campo, e la linea portante è la ripida diagonale che collega i quadranti in alto a destra e in basso a sinistra; così le superfici, piane e squadrate, sono anche slittanti; si saldano tra loro determinando spigoli vivi e volumi prismatici; la dissonanza cromatica è ricercata, però la dominante è il grigio ferro in grado di assorbire persino il caldo tono ocra in alto a destra. Tra il 1914 e il 1915 «le collere superflue» (l’espressione è di Trockij) dei futuristi italiani si scontrano con la storia, nel senso che la guerra, acclamata da tempo, ora è realtà (e alcuni ci lasceranno la pelle). Del resto, in una lettera di Sironi a Severini, datata 31 marzo 1915, traspare una precoce caduta degli entusiasmi per il conflitto: «La guerra opprime il pensiero e le iniziative. Non si sa quello che avverrà né le nuove condizioni in cui si svolgerà la vita dopo la pace. […] Spero che mi scriverai e mi farai sapere come stai e cosa fai a Parigi. Che cosa si dice di noi? Cosa fa la pittura d’avanguardia, che si dice della guerra? […] Ora mistero dappertutto». Queste parole contrastano vistosamente col tono rivoltante del «manifesto» dell’Orgoglio italiano che sarà di lì a poco, nel gennaio del 1916, redatto e sottoscritto da Sironi assieme a Marinetti, Boccioni, Russolo, Sant’Elia e Piatti. Il soggetto del quadro (il camion, il termine è di origine francese) è in parte futurista, mentre è cubista il sistema di ascisse e ordinate rispetto al piano, e cubofuturisti i numeri della targa (ma il «14» allude alla data del quadro). Non sono futuriste la compattezza della figura, la distinzione figura-spazio, nonché la prospettiva obliqua che ne risulta, e la accentuata profondità spaziale; come non lo è l’impasto terreo e pesante e finalmente l’immota solidità dell’oggetto (opposta al «dinamismo» futurista), nonché la sua seriosa bruttezza di mezzo da lavoro e/o addirittura militare (l’automobile futurista è invece bellezza e libertà, superiore persino alla Nike di Samotracia, che è notoriamente l’immagine del movimento, sicché non si poteva scegliere un miglior termine di paragone).

(Mario Sironi 1885-1961, cit., pp. 118-119).

L’aereo, i cui colori richiamano Depero, sarà il Caproni Ca.1 del 1910.

Aereo, 1915: inquadrato dal basso, ma fermo, come attaccato al cielo, paralizzato in volo, le linee rette e i toni brillanti accentuano la fissità dell’immagine, ne escludono il patetico: è uno dei rari quadri ‘allegri’ di Sironi, da mettere in relazione, probabilmente, con l’esaltato Orgoglio italiano dello stesso anno.

Il Futurismo, scrive Boccioni «si propone di unire tutti gli sforzi impressionisti e gli sforzi cubisti in un tutto che possa dare una forma unica integrale e dinamica all’idea di vibrazione (dinamismo impressionista) e all’idea di volume (statica cubista)». Il Manifesto tecnico del 1910 è un testo ‘epocale’, che trascrivo integralmente: Boccioni, che ne è l’estensore e che lo firma con altri artisti, vi enuncia la tesi della «simultaneità». Poiché l’intero universo è in movimento [siamo nel 1910, l’automobile è apparsa circa trent’anni prima!], le immagini delle cose che noi vediamo non restano distinte tra loro, ma al contrario si sovrappongono: infatti, nello stesso momento in cui si percepisce una cosa, si serba la memoria visiva di quella cosa che è stata osservata appena un attimo prima, col risultato che le due immagini, quella mnemonica e quella della cosa ‘reale’, si fissano nella mente insieme (simul).

È uno degli studi preparatori del quadro

«La nostra brama di verità – è scritto nel Manifesto tecnico – non può essere appagata dalla Forma né dal Colore tradizionali!

Il gesto, per noi, non sarà più un momento fermato del dinamismo universale: sarà, decisamente, la sensazione dinamica eternata come tale.

Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza dell’immagine nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti, e i loro movimenti sono triangolari.

Tutto in arte è convenzione, e le verità di ieri sono oggi, per noi, pure menzogne.

Affermiamo ancora una volta che il ritratto, per essere un’opera d’arte, non può né deve assomigliare al suo modello, e che il pittore ha in sé i paesaggi che vuol produrre. Per dipingere una figura non bisogna farla; bisogna farne l’atmosfera.

Lo spazio non esiste più; una strada bagnata dalla pioggia e illuminata da globi elettrici s’inabissa fino al centro della terra. Il sole dista da noi migliaia di chilometri; ma la casa che ci sta davanti non ci appare forse incastonata nel disco solare? Chi può credere ancora all’opacità dei corpi, mentre la nostra acuita e moltiplicata sensibilità ci fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni medianici? Perché si deve continuare a creare senza tener conto della nostra potenza visiva che può dare risultati analoghi a quelli dei raggi X?

Innumerevoli sono gli esempi che danno una sensazione positiva alle nostre affermazioni.

Le sedici persone che avete intorno a voi in un tram che corre sono una, dieci, quattro, tre: stanno ferme e si muovono; vanno e vengono, rimbalzano sulla strada, divorate da una zona di sole, indi tornano a sedersi, simboli persistenti della vibrazione universale. E, talvolta, sulla guancia della persona con cui parliamo nella via noi vediamo il cavallo che passa lontano. I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo, e i divani entrano in noi, così come il tram che passa entra nelle case, le quali alla loro volta si scaraventano sul tram e con esse si amalgamano.

La costruzione dei quadri è stupidamente tradizionale. I pittori ci hanno sempre mostrato cose e persone poste davanti a noi. Noi porremo lo spettatore nel centro del quadro.

Come in tutti i campi del pensiero umano, alle immobili oscurità del dogma è subentrata la illuminata ricerca individuale, così bisogna che nell’arte nostra sia sostituita alla tradizione accademica una vivificante corrente di libertà individuale.

Noi vogliamo rientrare nella vita. La scienza d’oggi, negando il suo passato, risponde ai bisogni intellettuali del nostro tempo.

La nostra nuova coscienza non ci fa più considerare l’uomo come centro della vita universale. Il dolore di un uomo è interessante, per noi, quanto quello di una lampada elettrica, che soffre, e spasima, e grida con le più strazianti espressioni di colore; e la musicalità della linea e delle pieghe di un vestito moderno ha per noi una potenza emotiva e simbolica uguale a quella che il nudo ebbe per gli antichi.

Per concepire e comprendere le bellezze nuove di un quadro moderno bisogna che l’anima ridiventi pura; che l’occhio si liberi dal velo di cui l’hanno coperto l’atavismo e la coltura e consideri come solo controllo la Natura, non già il Museo!

Allora, tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide non serpeggia il bruno, ma che risplende il giallo, che il rosso vi fiammeggia, e che il verde, l’azzurro e il violetto vi danzano, voluttuosi e carezzevoli!

Come si può ancora veder roseo un volto umano, mentre la nostra vita si è innegabilmente sdoppiata nel nottambulismo? Il volto umano è giallo, è rosso, è verde, è azzurro, è violetto. Il pallore di una donna che guarda la vetrina di un gioielliere è più iridescente di tutti i prismi dei gioielli che l’affascinano.

Le nostre sensazioni pittoriche non possono essere mormorate. Noi le facciamo cantare e urlare nelle nostre tele che squillano fanfare assordanti e trionfali.

I vostri occhi abituati alla penombra si apriranno alle più radiose visioni di luce, le ombre che dipingeremo saranno più luminose delle luci dei nostri predecessori, e i nostri quadri, a confronto di quelli immagazzinati nei musei, saranno il giorno più fulgido contrapposto alla notte più cupa.

Questo naturalmente ci porta a concludere che non può sussistere pittura senza divisionismo. Il divisionismo, tuttavia, non è nel nostro concetto un mezzo tecnico che si possa metodicamente imparare ed applicare. Il divisionismo, nel pittore moderno, deve essere un complementarismo congenito, da noi giudicato essenziale e fatale».

Il grande Balla, del resto, cui la mitologia assegna l’improbabile ruolo di mentore del giovane Sironi, non rappresenta nemmeno l’automobile in corsa, la frigida bellezza del suo corpo metallico slanciato, ma tutt’al più la corsa dell’automobile, o meglio ancora la rifrazione della luce dei fari (di un faro) nell’aereo spazio globulare che la contiene, o addirittura il forare la notte da parte della luce in movimento. Insomma, l’automobile non è oggetto di visione, fissato una volta per tutte (come rimane nella frase attribuita a Marinetti del cofano più bello della Nike di Samotracia), ma diventa il soggetto di una visione fluida, perennemente in movimento.

Una delle sequenze più celebri, meritamente, della storia del cinema è quella in cui una magnifica ragazza in compagnia del rispettabile direttore editoriale Richard Sherman (Tom Ewell) passa più volte sopra una grata della metropolitana di New York, visibilmente appagata dal fresco che le gonfia la gonna. Il film è The Seven Years Hitch, letteralmente Il prurito dei sette anni, o del settimo anno, tradotto in italiano Quando la moglie è in vacanza. È un film del 1955, diretto da Billy Wilder (1906-2002). Ed è superfluo specificare che la ragazza (che nel film non ha nome) è Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortenson Baker, 1926-1962).

Circa trenta anni dopo (ventinove per l’esattezza) Gene Wilder dirige e interpreta un altro capolavoro, The Woman in Red, in cui il protagonista assiste ad una scena analoga, o meglio, chiaramente ispirata alla sequenza più antica. In questo film la ragazza è una modella, Charlotte (Kelly LeBrock), che, nel passare sopra un’altra grata, in un garage aziendale, avverte un flusso d’aria fresca che le solleva l’abito, quasi denudandola. In un primo momento, lei si ricopre e si allontana, ma poi, attratta, vi torna sopra e, credendo di non essere vista da nessuno, e inscena un travolgente balletto-spogliarello, ritmato dalle note dolenti e delicate di quella specie di salmo in jazz che è I Just Called to Say I Love You, di Stevie Wonder (al tema musicale è assegnato un Oscar e un Golden Globe). In realtà, ad ammirarla, a bordo della propria vettura, e ad innamorarsene perdutamente, è Teddy Pierce, un attempato pubblicitario (Gene Wilder in persona).

L’accostamento di questi due spezzoni è forse la migliore lezione che si possa tenere sul Manierismo. Gene Wilder (1933-2016) ripete Billy Wilder (nessuna parentela, Gene Wilder è lo pseudonimo di Jerome Silberman, quanto a Billy è Samuel Wilder, austriaco [si prega di pronunziare correttamente]). Ma la ripetizione, o il rifacimento, è altrettanto valido quanto il modello, se non di più. Sono i due poli tra i quali oscilla l’arte della maniera: da un lato il richiamarsi ad un modello inarrivabile, dall’altro tentare di superarlo, e spesso, riuscirci. Infatti, la scena di «Billy» Wilder è diventata un classico, grazie sostanzialmente a Marilyn, nonché alla bellezza ‘prassitelica’, statuaria e morbida del suo corpo. La scena di Gene Wilder invece, proprio perché è successiva, è più intellettualistica, più carica di sensi, significati, non immediatamente percepibili. Nel film del 1984 figurano due dettagli che non compaiono nel film del 1955. La macchina, a bordo della quale Teddy Pierce assiste alla performance di Charlotte (l’iniziale stupore si muta subito in estatico rapimento) è una berlina anonima come il suo proprietario. Simpatico è poi il goffo tentativo di Teddy di imitare a sua volta Charlotte. E ancora: il film è il remake di un altro film, non molto fortunato, uscito in Francia nel 1976, Un éléphant ça trompe énormément, diretto da Yves Robert, il cui protagonista perde la testa per una bella modella di nome appunto Charlotte.

Styling → design

L’idealizzazione degli anni del dopoguerra e del boom economico è ormai un fenomeno di costume, al punto che per quanto concerne il design automobilistico si è indotti a ritenere le soluzioni stilistiche dominanti in quegli anni (forme vistosamente arrotondate, colori vistosamente pastello) innovative rispetto ai tragici decenni precedenti. Ma in realtà, se assumiamo il Bauhaus, e in genere l’architettura razionalista dei primi tre decenni del XX secolo, come modelli di riferimento per un design d’avanguardia, siamo indotti a ridimensionare il mito sempreverde degli anni 50/60. Infatti, il meglio del design per quanto attiene alle automobili si ottiene negli anni tra i 70 e gli 80, quando si applicano i codici espressivi razionalisti: le superfici ridiventano piane, continue e rigorosamente orizzontali e verticali, i vetri ampi e definiti, anche i colori subiscono un processo di pulitura, l’intero corpo vettura assume un andamento squadrato e, perché no, importante, si eliminano i plasticismi scomodi e fastidiosi dei precedenti decenni in voga negli States e che in Europa si tenta di imitare (le pinne maestose, i rostri dei paraurti aggettanti, le false appendici aerodinamiche che in realtà creano vuoti d’aria in grado di rallentare la macchina) e soprattutto si rinuncia ad uniformare plastiche e metalli con un unico fondo di vernice, col risultato di differenziare ‒ soprattutto visivamente ‒ i materiali.

Insomma, il decantato stile anni 50/60 è il trionfo del falso e del posticcio, un Kitsch autentico, sincero, se così si può dire, che esce dai margini della storia per costituirsi come stile di un’epoca. Mentre lo stile dell’innovazione è proprio il povero, esangue stile anni 70. La svolta (sembra paradossale ma non lo è) consiste nel recupero del design al di là dello styling, e appare determinata dalla crisi energetica dei primi anni 70 e dalla conseguente politica dell’austerity, pianificata nel 1973 dal governo Mariano Rumor IV, ma con l’appoggio esterno del PCI di Enrico Berlinguer, segretario dal 1972.

Come auto d’epoca sta riscuotendo le simpatie che non ebbe da ‘giovane’.

Ne è un esempio lampante la gamma FIAT. La 126 che sostituisce la ‘mitica’ e quasi sferica 500 (e sarà a sua volta sostituita dalla spartana Panda di Giorgetto Giugiaro), la 124 berlina, nonché la 128, fino alla 130 (berlina e soprattutto coupé, per le lamiere a taglio, le fiancate pulite, la luminosa finestratura geometrizzante).

La FIAT Panda nasce nel 1980. È una delle creature di Giorgetto Giugiaro, che a differenza di altri stilisti (Pininfarina, in primis) persegue un obiettivo ‘democratico’, offrire ai ceti meno abbienti la possibilità di comprare un oggetto di design, oggetto la cui forma fosse espressione diretta della funzione: sua infatti è anche la prima serie della VW Golf. La Panda è una piccola due volumi, squadrata, perfino il parabrezza ed il lunotto sono perfettamente piani. È in produzione fino al 2003, quando è sostituita dalla seconda serie (designer Giuliano Biasio, carrozzeria Bertone). Le forme si arrotondano, il padiglione tende a gonfiarsi e i profili dei finestrini si inarcano, mentre il corpo vettura, dalla linea di cintura in giù conserva sostanzialmente la forma a parallelepipedo della prima versione. La terza serie (prodotta a partire dal 2011 e tuttora commercializzata) presenta passaruote allargati e aggettanti, sicché il contrasto tra il padiglione e il corpo vettura che era stato una peculiarità della seconda serie tende a smorzarsi.

Da ricordare inoltre la raffinata (e compresa da pochi intenditori) Mini Bertone, sostitutiva della classica Mini firmata Alec Issigonis. È una city car di poco più di tre metri per uno e mezzo. Il ventaglio dei propulsori è ampio, si va da un tre cilindri di 548 cc. ad un quattro cilindri di più del doppio di cubatura (1275 cc.), passando da un 998 cc. 4 cilindri benzina e un 993 cc. 3 cilindri gasolio. Altrettanto complesso l’elenco dei costruttori di questa vetturetta, da Innocenti a Leyland a Daihatsu e De Tomaso.

Insomma, lo stile anni 70 è la reazione ai barocchismi dei due precedenti decenni. Da sempre la Cadillac è stata, soprattutto per noi italiani, sinonimo di fasto ed opulenza: iconica la Eldorado Biarritz. Non mancano, peraltro, modelli più economici, ma altrettanto spettacolari (le Chevrolet, per intenderci): a questi si ispirano i designer di alcune vetture europee (la media FIAT 1300/1550, la piccola NSU Prinz 4).

Iconologia automobilistica

Negli anni Ottanta circolava una ‘voce’ riguardo le preferenze cromatiche degli automobilisti occidentali: la scelta di colori ‘ferrosi’, il grigio metallizzato, il nero ater (pieno, non lucido e perciò non profondo) denotava virilità e forza, il bianco serenità interiore. Naturalmente era una gigantesca montatura, che tuttavia servì a uniformare il parco macchine o ad avviarne la normalizzazione, sicché i colori più naturalistici, il rosso il verde e l’azzurro, scomparvero quasi completamente. D’altronde, benché infondata, o forse proprio per questo, la ‘voce’ era una prima forma di simbolizzazione della macchina automobile.

Per Franco Maria Ricci, esteta ed editore degli anni 80, le macchine e in particolare le automobili erano le vere sculture (mobili) della modernità. Ma prima ancora uno studioso del peso di Erwin Panofsky aveva analizzato la calandra della Rolls Royce in relazione al Partenone e quindi al classicismo britannico e americano dei primi anni del XX secolo. È vero che la Adler di Walter Gropius è poco progressiva, legata ancora agli stilemi tradizionali dell’automobile erede della carrozza, ma questa defaillance di uno dei maggiori architetti moderni si spiega pensando che il lavoro di Gropius era orientato a migliorare la qualità della vita delle classi lavoratrici e/o del ceto medio con oggetti seriali di uso comune, tra i quali naturalmente non poteva aver posto una automobile, per giunta costosa come appunto la Adler.

manifesto a colori in offset, 100×68 cm,

1950.

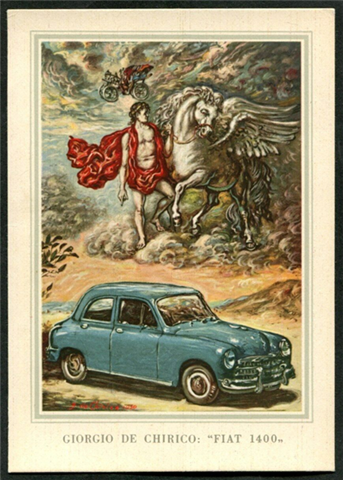

Nei primi anni 50 la FIAT dà incarico a De Chirico e a Sironi, i più importanti artisti dell’epoca di disegnare due manifesti pubblicitari. C’è da pubblicizzare la FIAT Mille e Quattro (pronta a diventare Mille e Nove con l’incremento della cilindrata e quindi della potenza, unito a un moderato restyling). De Chirico raffigura la Mille e Quattro davanti a due figure mitologiche che a quel tempo anche i bambini delle elementari avevano imparato a decifrare, Bellerofonte e Pegaso, il suo destriero alato. Il senso dell’immagine è palese: se vuoi essere Bellerofonte e cavalcare un cavallo alato dimentica il primitivo, pericoloso trabiccolo di cinquant’anni addietro, diretto erede della carrozza (infatti lo si vede svanire tra le nuvole) e compra la Mille e Quattro! Il severo Sironi rappresenta la Mille e Nove davanti a una catena di alte aguzze montagne, che evoca l’immagine un po’ inquietante di una sega dentata. In questo caso il messaggio è più articolato: la Mille e Nove permette di uscire dal caos cittadino e di inerpicarsi per gli stretti tornanti delle montagne…

manifesto a colori in offset, 124×89 cm,

1954,

Torino, Museo Nazionale della Montagna.

Nel 1971 il giovane Steven Spielberg dirige un «lungometraggio», destinato a diventare un ‘classico’ del cinema di tutti i tempi, intitolato Duel. David Mann (Dennis Weaver) è un rappresentante di commercio che, alla guida di una macchina rossa, sta percorrendo una strada semideserta in California; quando, ad un tratto, arriva dietro ad una grossa autocisterna e la supera con facilità. Ma da questo momento in poi si inizia un vero e proprio duello, angoscioso e mortale, tra la macchina e il camion, che si concluderà con una scena surreale e spaventosa. Il camion è un Peterbilt 281 del 1955, che Spielberg sostituisce in alcune sequenze con il modello 351, che differisce dal precedente soltanto per l’aggiunta di un asse supplementare: la notevole altezza da terra e l’imponente muso anteriore, assieme alla colorazione in un marrone scuro opaco e polveroso, gli conferisce l’aria di un veicolo misterioso e sempre più inquietante a mano a mano che si dipana la storia, per un verso antiquato, ma per l’altro ‘cattivo’. La sua ‘nemica’ è una Plymouth Valiant terza serie del 1971, una macchina compact, cioè di dimensioni contenute e a tre volumi, il che la fa apparire più snella di quanto sia realmente, complice anche l’ampia finestratura a filo della linea di cintura. Lo scontro è tra la forza e l’agilità, ma soprattutto tra due epoche e due mondi, il passato e la modernità, la prateria profonda e sconfinata e la città: la piccola, leggera Valiant avrà la meglio sul camion, più potente ma anche più ingombrante.

Appena l’anno dopo esce in Italia un altro capolavoro, La prima notte di quiete, di Valerio Zurlini. Il titolo del film è anche il titolo di una raccolta di liriche del protagonista. In una uggiosa Rimini invernale – distante dal surrealismo cattolico di Fellini – un professore di liceo classico (Daniele Dominici, Alain Delon) ha una relazione con una allieva (Vanina Abati, Sonia Petrova).

La reazione del ‘fidanzato’ e degli amici della ragazza non si fa attendere (Daniele subisce infatti un violento pestaggio), come anche quella, psicologicamente sottile e distruttiva, della compagna del professore (Monica, Lea Massari), che minaccia il suicidio. Alla fine del film Daniele parte in macchina per ricongiungersi con Vanina, ma si ferma per strada a telefonare a Monica, che lascia squillare a vuoto il telefono. Daniele, completamente sconvolto (collega il silenzio di Monica alla minaccia di suicidarsi), esce velocemente dal parcheggio ed è travolto da un camion che sopraggiunge.

Il camion ‘assassino’ è un OM Tigre in produzione dal 1958 al 1972, quindi contemporaneo agli eventi narrati e allo stesso film. La macchina del professore è una vecchia Citroën Traction Avant 11 BL, prodotta tra il 1934 e il 1957, autentico capolavoro di Flaminio Bertoni (1903-1964), che successivamente firmerà la 2CV e la DS. Una meccanica innovativa e raffinata (la macchina, appunto, è a trazione anteriore) è come inscatolata in una carrozzeria volutamente tradizionale, larga e bassa, ma soprattutto qualificata dai quattro parafanghi sporgenti rispetto al corpo vettura, i due anteriori raccordati ai sottoporta con lunghi passaruote che imprimono slancio alle fiancate, frenato, tuttavia, dai generosi montanti posteriori. La macchina del film è tutto questo e qualcosa di più: è nera, d’un nero a cui la polvere ha tolto qualsiasi accenno di profondità, sinistramente monumentale, come il relitto d’un lontano passato che non riesce ad ambientarsi nel tempo attuale. Rispetto a Duel, le parti appaiono invertite, perché in questo film è l’automobile che viene urtata e distrutta; ma in realtà, anche qui è il passato che soccombe, travolto dalla modernità, distratta e frettolosa. D’altronde, Daniele è un professore di lettere, coltissimo (cita correttamente un sonetto di Della Casa, descrive magistralmente La Madonna del Parto di Piero della Francesca), ma, come la sua macchina, è un po’ fuori tempo: a lui si contrappone l’autista dell’OM, l’operaio del mondo attuale, che sa guidare, ma non riesce a flettere il destino.

Il TAR Toscana nel 2021 deliberò il suo ritorno nella cappella di Santa Maria Momentana del cimitero della città. Tuttora è in corso un contenzioso tra il Comune e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Le riprese del film invece furono girate nella Pieve di S. Pietro a Ponte Messa di Pennabilli.

È arduo appurare se la presenza dell’opera nel film sia stata resa possibile da un suo trasferimento momentaneo, ovvero dall’utilizzo di una sua copia, oppure ancora (ipotesi più che probabile, considerando la rilevante luminosità dell’immagine dell’affresco in relazione al contesto) grazie a un sapiente fotomontaggio. Comunque sia, la scena è quella in cui Vanina Abati, Sonia Petrova, con una osservazione solo apparentemente marginale, rivela al professore Daniele Dominici (Alain Delon)

di aver compreso perfettamente il linguaggio dell’arte di Piero della Francesca.

La prima notte di quiete e Duel sono due film sostanzialmente diversi tra loro, omologati soltanto dalla presenza nel cast di ognuno di essi di un camion e di un’automobile. Orbene, entrambi sembrano derivare, per quanto attiene al tema della macchina, da un altro film, che, come questi, ha fatto epoca. Il giovane Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant) accetta di accompagnare il prorompente Bruno Cortona (Vittorio Gassman) in un frenetico viaggio da Roma lungo la via Aurelia, a bordo di una potente macchina sportiva che ha lo stesso nome della strada (è una Lancia Aurelia B24 seconda serie). A seguito di un sorpasso spericolato, la macchina finisce fuori strada, Roberto – sbalzato fuori dall’abitacolo – muore, mentre Bruno si salva. Alle forze dell’ordine Bruno dichiara di non sapere neanche il nome del giovane che ha perso la vita a causa della sua spavalderia. Il film, naturalmente, è Il sorpasso, di Dino Risi (Italia 1962). Da rilevare che la causa dell’incidente è una brusca sterzata effettuata da Bruno nel tentativo di evitare lo scontro con un camion. Insomma, ancora una volta, assistiamo al confronto (che qui non si conclude con una collisione vera e propria, sebbene l’esito sia sempre tragico) tra un mezzo di lavoro ed una convertibile pensata per l’evasione e la vacanza. Ma in questo film sul tema ‘generale’ ne è innestato un altro, specifico, e tanto doloroso quanto antico, caro a Leopardi e a Canova: la morte del più giovane.

Il duello tra e l’Aurelia e la pur velocissima, ma forse un po’ borghese, FIAT 2300 coupé

non avrà vincitori. La morte è appena dietro la curva.

Comunque sia, il tema del confronto (e della collisione) tra due veicoli risale a molto tempo addietro: nel 1948 Carl Theodor Dreyer, su commissione del governo danese, gira un cortometraggio sui rischi della guida veloce, da destinare ai giovani. Infatti, un giovane e una ragazza viaggiano su una moto ad alta velocità, sperando di fare in tempo per prendere un traghetto. Durante il viaggio tentano di superare una lunga berlina nera, il cui autista, pallido in volto e con un ghigno diabolico, non solo non li agevola nel sorpasso, ma al contrario accelera, causando l’incidente che li uccide. Il titolo, tradotto in italiano, è Raggiunsero il traghetto, tragicamente ironico: i due raggiungono il traghetto, ma nelle bare, come racconta l’ultima sequenza. Il film dura pochi minuti, meno di dodici, ed è in bianco e nero. Le inquadrature, a campo lungo, o mezzo campo lungo, e i chiaroscuri violenti ricordano un altro capolavoro di Dreyer, l’impressionante Vampyr. Der Traum des Allan Grey (in italiano Il vampiro), del 1932.

Nicola Troiani

Il quadro, del 1916, fu ridipinto nel 1920, per sollecitazione di Margherita Sarfatti

(Mario Sironi 1885-1961, cit., pp. 120-121).

Edoardo Persico nasce a Napoli l’8 febbraio 1900, muore a Milano in circostanze oscure il 10 gennaio 1936.

È uno dei massimi esponenti del modernismo italiano, ossia di quello stile che si sviluppa in Italia sotto il fascismo ma che ha poco a che vedere con il regime

(cfr. G. Ciucci, Gli architetti e il fascismo, Einaudi, Torino 1989).

Anche questa piccola tedesca fa, con successo, l’americana!

È una tutto avanti dalla linea decisa, innovativa e accattivante.

Ma il propulsore, almeno nelle prime serie, è ancora quello della 600!

Prodotta in vari allestimenti e con diverse motorizzazioni da Leyland, De Tomaso, Daihatsu,

la macchina è in corso di rivalutazione come storica.

Le superfici vetrate ampie e luminose,

anche a prescindere dalla cubatura esigua del corpo vettura,

i lamierati piani e i colori vivaci,

nonché, last but not least, il vezzoso rialzamento del tetto in prossimità del lunotto

le conferiscono tuttora uno stile inconfondibile,

elegantissimo e giovanile a un tempo.

Dai primi anni Sessanta un’autentica rivoluzione su quattro ruote:

progetto Dante Giacosa, trazione anteriore e motore trasversale,

una meccanica raffinata ‘inscatolata’ in una carrozzeria a due volumi,

anch’essa innovativa, considerando la classe della vettura

rivolta ad una fascia di potenziali acquirenti media o medio/alta

(a due volumi sono difatti le utilitarie).

Qui un esemplare Natural Power (metano).

Prodotta e commercializzata a partire dal 2011/2012.

Giorgetto Giugiaro

disegna la prima serie della VW Golf.

Destinata a raccogliere l’eredità della Fulvia,

di cui peraltro supera ben presto i volumi di vendita.

prototipo purtroppo mai entrato in produzione.

della Plymouth Valiant nel corso delle riprese furono tre.

Due invece gli esemplari del camion.

Ma dal punto di vista della vittima è la fine di tutto, spesso in anticipo rispetto a una scadenza ‘naturale’.

Ma l’espressione del giovane

non è del tutto serena…

quando gli artisti, sollecitati da scoperte archeologiche eccezionali, come il Laocoonte,

imparano a nascondere la struttura nello splendore della forma ‘visibile’.

Questa vettura incarna perfettamente l’ideale dell’arte di Vasari (e del Rinascimento).

La tecnica d’avanguardia

(motore a 6 cilindri a V, sospensione anteriore a ruote indipendenti e ponte posteriore De Dion, scocca portante)

è come dissimulata in una carrozzeria dalla linea senza tempo (Pininfarina):

i parafanghi imprimono alle fiancate

lo slancio di un felino in corsa che divora la strada.

Debiti iconografici

https://www.ereticamente.net/wp-content/uploads/2014/03/Ereticamente_galera-3.jpg

https://www.tate.org.uk/art/artworks/balla-abstract-speed-the-car-has-passed-t01222

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Umberto_Boccioni_001.jpg

QUANDO LA MOGLIE E’ IN VACANZA: un sogno ad occhi aperti per accettare la realtà

https://girlsdofilm.files.wordpress.com/2014/08/the-woman-in-red-gene-wilder-4.jpg

https://www.google.com/search?q=la+macchina+di+gene+wilder+in+woman+in+red&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwja09zAtsT6AhVKhf0HHV4rAyMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=899&dpr=1#imgrc=xrqQZ20BQRJ7zM&imgdii=eNeiWVAtnjMVkM

https://www.google.com/search?q=poltrona+wassily+by+marcel+breuer&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj206_husT6AhUlgP0HHQ91B_UQ_AUoAnoECAEQBA&biw=958&bih=893&dpr=1#imgrc=UnatQKcwLy92KM

https://www.zero260.com/posts/cleared-for-takeoff-1959-cadillac-eldorado-biarritz-convertible

https://www.google.com/search?q=cadillac+eldorado+biarritz+1959&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzp6T5xsT6AhWT_7sIHSY7AlkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=899&dpr=1#imgrc=sZrTd6OudIe0xM&imgdii=Aw9bl_CmXEf1eM

https://hum3d.com/it/3d-models/nsu-prinz-4-1961/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Centoventisei.jpg

http://www.modellini-automobile.it/fiat/p/7623-fiat-124-1-18-ist-models-bleu-1966.html

https://stock.adobe.com/it/images/innocenti-mini-bertone/98591252

https://www.veloce.it/storie/lautobianchi-a112-abarth-storia-46697

https://www.google.com/search?q=fiat+panda+prima+serie&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK2MqB2MT6AhUBgf0HHem5ARAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=899&dpr=1#imgrc=qjUa2XpywE4L0M

https://www.google.com/search?q=panda+terza+serie&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP1JDg2cT6AhV6g_0HHXvgDysQ_AUoAXoECAEQAw&biw=958&bih=898&dpr=1#imgrc=idXjJvIAOuyjHM&imgdii=vNqilv2jvNVeOM

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1974_VOLKSWAGEN_SCIROCCO.jpg

https://medium.com/roadster-life/forgotten-classic-vw-scirocco-ii-1c8a7c5c1ce1

https://amazingclassiccars.com/wp-content/uploads/2022/09/160128_alfa_romeo_caimano_03_2.jpg

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.motor1.com%2Fimages%2Fmgl%2F0XmNn%2Fs3%2Falfa-romeo-alfasud-caimano-concept-by-italdesign-giugiaro.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F237114%2Falfa-romeo-alfasud-caimano%2F&docid=wWYQcF7LRCvK9M&tbnid=gB8PuzrtKRudUM&vet=1&w=1280&h=720&ved=2ahUKEwiirYSr3sT6AhXfhP0HHU1bAyIQyA0oAHoECAIQAQ#imgrc=YSuz9MPflHKEcM&imgdii=TnnNuHLY1L0kpM

https://www.unagocciadicolore.com/2021/03/segesta-la-regina-del-monte-barbaro.html

https://www.exibart.com/repository/media/notizie/1970/01/di-chi-%C3%A8-il-partenone-1280×720.jpg

https://www.google.com/search?q=i+precedenti+ideologici+della+calandra+della+rolls-royce&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjbn5vFmsb6AhXthP0HHXvaDl4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=958&bih=893&dpr=1#imgrc=SUyXVAySlrBFOM&imgdii=OAjwVNsY-7zp-M

https://www.ebay.it/itm/392201947763

https://www.cambiaste.com/it/asta-0403/mario-sironi-18851961-189860#images

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Surviving_Duel_truck.JPG

https://www.imcdb.org/v002481.html

https://www.pinterest.it/pin/104-magazine-for-todays-trucker–599682506603643864/

https://www.desordre.it/desordre/2015/11/la-prima-notte-di-quiete.html

https://pics.imcdb.org/0is17/citroen11bas.8217.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/58/Il_sorpasso.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/e/ea/Sorpasso03.jpg

https://it.motor1.com/photo/5842271/lancia-aurelia-b24-1/